できないことは、みんなでやろう。

英国発の

再生可能エネルギービジネス

PROJECT OUTLINE

-

POINT.1

再エネの調達・小売販売で、

英国第5位の

電力サービス事業に成長。 -

POINT.2

英国で培った知見・ノウハウを

米国・豪州で展開。 -

POINT.3

世界の電力市場に進出。

再エネの普及拡大に寄与。

世界各国でSELグループのビジネスモデルを展開し、

温室効果ガスの排出低減、

カーボンニュートラルの実現に寄与する

TOPIC.1取り組みの背景

再生可能エネルギーの卸売・小売ビジネス。

アグリゲーシにより市場参入を支援。

丸紅が英国で立ち上げたSmartestEnergy Limited(以下、SEL社)について教えてください。

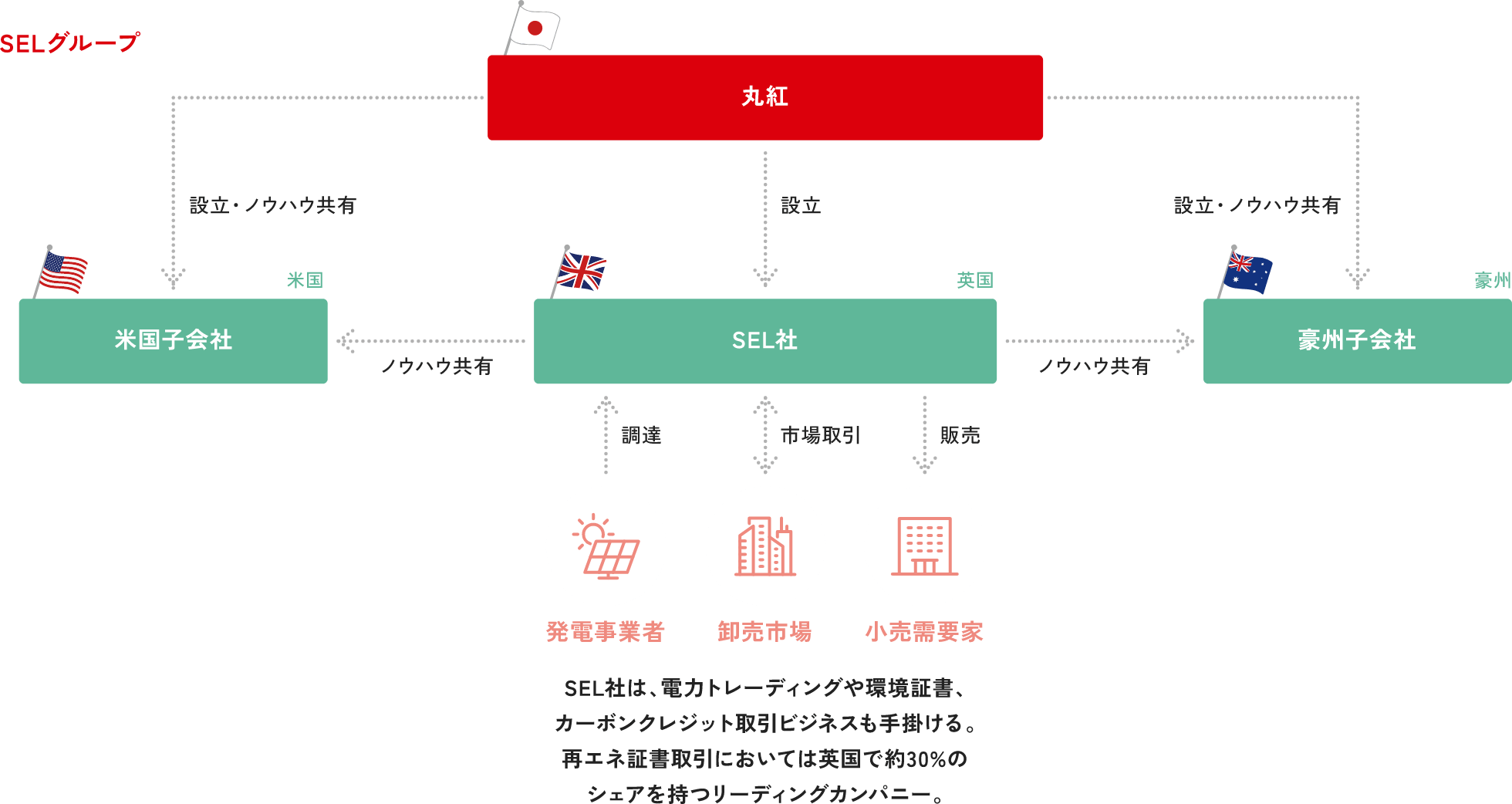

宇佐美 SEL社の設立は、2001年に英国で新たに導入された電力制度を背景としています。この制度では、電力取引は基本的に発電事業者や需要家との相対契約によって行われること、供給者は供給責任を負い、発電できない場合には電力市場から相当分を調達して相手方に供給する義務を負うことが特徴となっていました。同時に、環境意識の高まりを受けて再生可能エネルギーへの注目が集まっていたこの時期、小規模な再エネ発電事業者が増加していたものの、単独では新たな電力制度に対応する設備投資・人的投資ができず、市場参入が困難な状況にありました。SEL社は、こうした市場環境を見据え、小規模発電事業者のアグリゲーション(複数の発電事業者と契約し再エネ電力をまとめて取り扱うことで、需要家や市場との取引を効率的にコーディネートすること)による市場参入支援を事業の柱として設立されました。発電事業者にとっての窓口となり、電力市場での取引やリスクマネジメントのサービスを提供することで、ノウハウを獲得しながらともに発展することを目指したものです。

![インタビュー[イメージ]](../assets/img/project_img/project01-insert01.jpg)

具体的にSEL社はどのような事業を行っているのでしょうか。

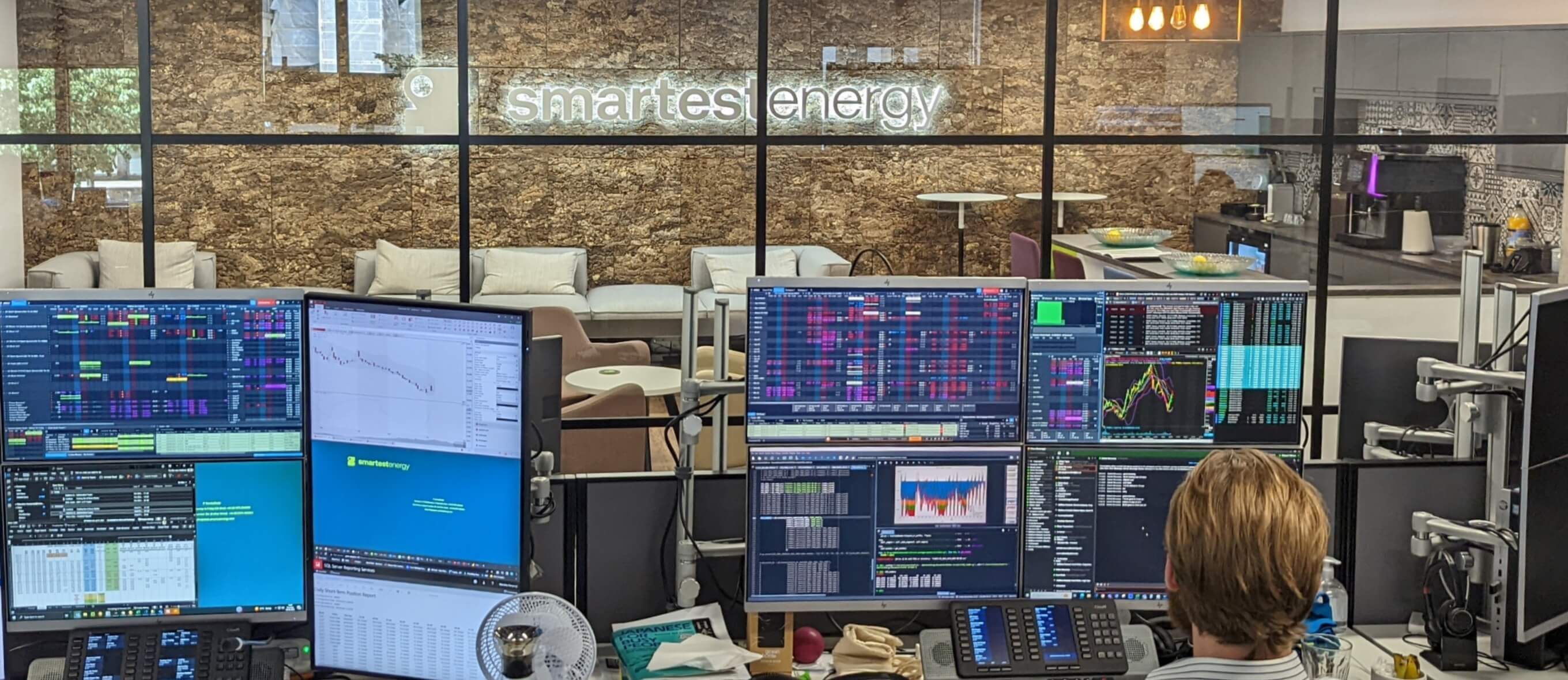

中村 2001年の設立当初は、小規模の発電事業者から買いまとめた電力を卸売市場で販売する事業から始めました。その後、2008年には電力小売事業を開始。環境意識の高まりが進む中で、再エネ電力の取り扱い実績が豊富な小売事業者として、CO2排出削減の潮流にいち早く乗りました。今日では、調達・小売・電力トレーディング・環境証書(再生エネルギー由来の電力であることを公的機関が認めた証書)取引と拡大。アグリゲーション事業で培った能力を生かしつつ、顧客に質の高いサービスを提供し続け、法人需要家向け小売のセクターで英国第5位のシェアを獲得しています。

SEL社の特徴の一つは、顧客ニーズに応じた柔軟な対応が可能な点です。例えば、2015年には大口需要家向けに再エネの原産地証明書を組み合わせた電力提供を開始するなど、業界初の試みを実践しました。地域や時間等のプロファイルに応じた環境証書を組み合わせることで、グリーン電力・サービス提供を深化させ英国再エネ市場において独自の地位を確立しています。

![インタビュー[イメージ]](../assets/img/project_img/project01-insert02.jpg)

TOPIC.2丸紅だけでは「できないこと」に

どのように向き合ったか?

英国で培ったノウハウを米国、豪州へ展開。

現地に入り込むこと、コミュニケーションの重要性。

SEL社の取り組みは、世界に拡大していると聞いています。

宇佐美 はい、SEL社は創業以来20年近くにわたり電力市場の先進国である英国で事業を展開してきましたが、ここで培った経験を活かし、2019年1月に米国・ニューヨーク州に拠点となる子会社を設立し、念願の海外進出が始まりました。同年3月に本格的に事業をスタートさせ、現在まで米国北東部を中心として再エネ調達・小売・トレーディング事業を行っています。1000社を超える電力会社が存在している米国電力小売業界において、質の高いカスタマーサービスが評価され、2023年度にEnergy Awardを受賞することができました。2020年には、豪州・シドニーにも子会社を設立し、同事業を展開しています。また英国内でも、主に中小企業向けに電力小売事業を展開していた同業他社を2019年に買収し、英国における事業範囲をさらに拡大しています。

![インタビュー[イメージ]](../assets/img/project_img/project01-insert04.jpg)

「みんなでやろう」の視点での取り組みを教えてください。

中村 SEL社の特徴的な点は、現場主導の積極的な事業展開にあります。SEL社の現地従業員は自由且つ積極的に新規プロジェクトを提案し、それをSEL社経営陣・丸紅側が精査・サポートするという体制が整っています。現地スタッフの創意工夫と丸紅本社のサポートが融合することで、英国の電力市場に新たな価値を提供しています。また、SELグループでは年に一度、5拠点(英国2拠点、米国、豪州+丸紅東京本社)のメンバーがロンドンにて、対面で事業の課題や展望について協議を行う「Global Leaning Event」を開催しています。今年度のイベントには課長と共に私も参加させていただきましたが、各拠点が直面している小さな課題をSELグループ全体の課題として捉え、「みんな」で解決策を模索する姿には、「みんなでやろう」という丸紅らしさを感じました。

![インタビュー[イメージ]](../assets/img/project_img/project01-insert05.jpg)

プロジェクトに携わることになり、どのように向き合いましたか。

中村 丸紅に内定を頂く前から興味を持っていたビジネスだったため、SEL事業に関わることができるという期待感で胸が高鳴ったことを覚えています。学生時代には再生可能エネルギーに関する研究に取り組んでおり、入社後はその知見を活かして再エネ関連の業務に携わりたいと考えていました。丸紅の電力事業の中でも特に、英国を中心に再エネの小売事業を展開しているSEL事業に強く興味を持ち、就職活動中の面接でも、入社後は電力小売事業に携わりたいと伝えていました。入社早々想いが叶い、SEL事業の成長・発展に貢献したいと強く思いました。

宇佐美 私は、入社当初はポルトガルの発電資産ポートフォリオの担当をしていましたが、入社1年目の後半から、当時SEL事業を担当していた先輩社員の産休に伴って案件を任されました。電力市場取引の専門用語が多く、当初はわからないことだらけ。ただ、SEL社駐在歴が長かった当時の課長や、駐在員が優しくも厳しく指導してくれたため、不安を感じたことは一度もありませんでした。毎日が新しいこと・新しい知識の連続で面白く、英国にはこんなビジネスモデルがあるのかと日々興奮していました。

お二人の現在の仕事内容を教えてください。

中村 英国を中心にSELグループ全拠点の事業管理に携わっています。具体的な業務の一つが、現地からの決裁申請関連業務。現地から上がってくる事業戦略(買収案件やリスクヘッジのためのデリバティブ商品購入等)に対して、その事業の実現を目指し、社内での決裁承認の取得プロセスを担っています。また、四半期毎の予決算業務や、現地スタッフや丸紅・法務部と連携を図り、保証状の作成から発行に至るまでのプロセスを包括的に管理する親会社保証対応、リスク管理の視点から与信先の財務情報や与信状況を詳細に分析し、東京側での承認を取得する限度申請管理も行っています。

宇佐美 私も米国・英国を中心に、SELグループ全拠点の事業管理に携わっています。一口に事業管理といっても、予決算の分析・新規事業・経営方針の議論まで幅広いものがあります。例えば米国の新規事業では、最近ある長期契約を締結しようとした際に、リスクに対する懸念の声が上がりました。適切なリスクフレームワークを整備しているか、リスクに見合う収益性を得られるのか、現地の担当者とコミュニケーションを取ってタイムリーに分析を行い、その結果を部長/本部長に対して説明し納得してもらいました。また予決算では、長い目で見れば順調に成長している案件でも、短期的には業績が苦しい時もあります。どのような場合にも「理由」を突き詰めていくのが私たちの仕事です。好調な時には、それが単なる幸運によるものなのか再現性があることなのか、不調な時にはその原因となっている問題を徹底して突き詰めていくことで取るべき対応策が見えてきます。

「丸紅だけではできないこと」を実現するために大切なことは何でしょうか。

宇佐美 東京を含めた世界5拠点が「みんなでやる」ことで、丸紅だけではできないことが実現します。そのために必要であり、また苦労するのが「現地に入り込んでいく」こと。東京にいると現地との距離があり、海外事業会社の社員/経営陣に一体感を持ってもらうことは決して簡単なことではありません。また、東京からいろいろと情報をリクエストする場面も多く、どうしても「よそ者が口うるさいことを要求してきている」感がでてきやすいのですが、そんな中大事にしていることは、プラスαのフィードバックを返すことです。もらった情報を整理・分析し、新たに何が分かったか、どういう思考/ビジネスにつながったかという付加価値を伝え返すことで、「単に口うるさいやつ」から、「口うるさいが自分にとっても役に立つやつ」に変わると感じています。

中村 SEL事業において 「みんなでやる」ということは、当然ですが現地とのコミュニケーションが重要になってきます。しかし言語の違いはもちろん、時差の影響が大きく、現地との迅速かつ密なコミュニケーションに難しさを感じています。そのため、例えばメール一本を入れるにしても、メールを受け取った現地スタッフがどう解釈するかを考え、曲解なく一度で理解してもらえるよう作成することを意識しています。この習慣は、日頃から東京側のメンバーとやり取りをする際にも活きています。誤解を与えないコミュニケーションによって、齟齬の無い円滑な業務遂行が可能となり、それが現地との連携をスムーズにすることで、丸紅単独では実現困難な課題にも挑戦できる環境が整い、「丸紅だけでできないことを、みんなでやる」という理念の実践に繫がっていくと感じています。

TOPIC.3プロジェクトの今、そして意義

世界の電力市場に積極的に進出していく。

再エネの普及拡大、カーボンニュートラルへの寄与。

現在のプロジェクトの進捗と今後の展望を教えてください。

宇佐美 いずれの拠点においても、苦労しながら現在まで事業基盤を拡大することができました。この成功の背景には、常に業界をリードするProductを生み出し続けていきたいという野心と、その成長を支えるシステム/人材に惜しみない投資を行ってきたことがあります。時を経ても、この考え方を大事に持ち続けたいと思っています。また近年、特に顧客からの引き合いが大きいのが、環境証書・カーボンクレジット取引(主に企業間で温室効果ガスの排出削減量を売買できる仕組み)です。環境証書取引においてSELは、英国で約30%のシェアを握っているリーディングカンパニーです。高い市場プレゼンスをさらに活かし、世界中で環境証書・カーボンクレジットの取引拡大を図っています。また電力自由化の波は、程度の差こそあれ、世界中に広がっています。この潮流を捉え、私たちは英国、米国、豪州で蓄積してきた電力取引の専門知識と経験を礎に、今後の成長が期待される新興電力市場に積極的に参入していきたいと考えています。

今回のプロジェクトの意義を教えてください。

中村 本プロジェクトの意義は、「グリーン革命の推進による低炭素社会の実現」です。SEL社の創立から20年余り経ちますが、電力小売事業の潜在的なポテンシャルは依然として大きなものがあると見込んでいます。宇佐美さんが仰った今後の展望とも重複しますが、再生可能エネルギーの普及が進む英国や既に展開している米国・豪州に加え、新興国市場にもSEL社の革新的な電力小売のビジネスモデルを導入し、グローバル規模での低炭素社会の実現に貢献していきたいと考えています。